Cavità glenoidea

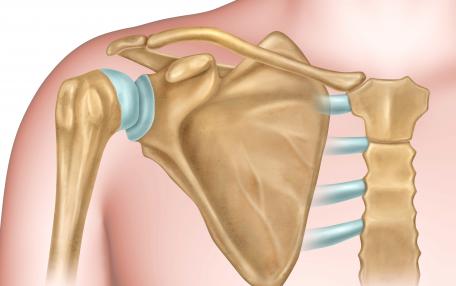

La cavità glenoidea è una regione anatomica della spalla che appartiene all'osso scapolare e che, grazie alla sua forma a fossa (fossa glenoidea), consente l'ingresso della testa dell'omero formando così quella che viene chiamata come l'articolazione gleno-omerale. L’articolazione gleno-omerale, meglio conosciuta come spalla, è la regione principale degli arti superiori. Possiamo quindi anche dire che la cavità glenoidea sia una concavità necessaria per la formazione dell'articolazione della spalla. Nei prossimi paragrafi cercheremo di scoprire qualcosa in più sulla fossa glenoidea, sulla sua anatomia e la sua funzione per il nostro corpo.

Cosa significa cavità glenoidea?

L'origine etimologica della cavità glenoidea mandibola risale all'epoca greca quando questo termine era usato per descrivere oggetti che hanno superfici simili alla zona degli occhi che hanno una forma circolare. La cavità glenoidea del temporale, chiamata anche glenoide, è una struttura che si trova in una parte della scapola, nota come angolo esterno. Oltre ad essere composta internamente da tessuto osseo, la cavità glenoidea fa anche parte della sua struttura esterna, un tessuto specializzato che gli permette di articolarsi con la testa omerale. E questo impedisce anche l'attrito tra le superfici ossee di entrambe le ossa.

Cavità glenoidea: qual è la sua funzione

Senza questa cavità glenoidea non si potrebbe formare l'articolazione gleno-omerale, quindi è una regione necessaria per eseguire movimenti che coinvolgono la spalla. Inoltre, è un luogo che consente l'inserimento della porzione lunga del muscolo bicipite. Le alterazioni del terzo facciale superiore coinvolgono lo sviluppo del cranio, che si crede sia apparentemente simmetrico. La presenza di una differenza anatomica tra i lati destro e sinistro può essere però considerata come l'indicatore di qualche condizione patologica acquisita, genetica o congenita, per la quale deve essere stabilito un limite tra quella che è considerata un'asimmetria non percettibile e una patologica. L'architettura craniofacciale si sviluppa grazie all'interazione tra le diverse strutture ossee che la compongono, che saranno costantemente modulate dalla funzione degli organi che ospitano.

Un chiaro esempio di ciò è come si sviluppano alcune asimmetrie alla base del cranio dovute alla sua relazione con le sue strutture neurali come il cervello. Recenti ricerche hanno riscontrato che la crescita della base del cranio tra i quattro e i cinque anni di età è più intensa e diminuisce con l'età fino all'arresto della crescita. Possibili alterazioni del terzo medio compromettono la fossa mandibolare o fossa glenoidea, considerata una componente strutturale ossea alla giunzione tra mandibola e cranio. In questo modo forma il complesso funzionale craniofacciale più attivo noto come articolazione temporomandibolare. Tuttavia, le informazioni riportate in letteratura sull'importanza della posizione della fossa glenoidea e della sua interrelazione con le strutture facciali nello sviluppo di alcuni tipi di malocclusione sono molto limitate.

Cavità glenoidea e asimmetria facciale

Si suggerisce che la correlazione spaziale tra le strutture anatomiche possa determinare la conformazione craniofacciale. Cambiamenti nella posizione della fossa glenoidea durante la crescita possono influenzare lo sviluppo di una malocclusione e un'asimmetria facciale come espressione morfologica e funzionale dell'alterazione. Allo stesso modo, la posizione della cavità glenoidea può essere determinata anche dalla funzione del condilo mandibolare, nonché dall'occlusione e dalla posizione dentale come possibile modulatore del continuo rimodellamento della morfologia articolare. I tipi più comuni di asimmetria facciale sono quelli che interessano il terzo inferiore del viso e l'occlusione dentale. Sono caratterizzati da cambiamenti nei tre piani dello spazio con o senza deviazione laterale del mento, che secondo la sua eziologia e il tempo di evoluzione, possono essere considerati lievi, moderati o gravi. La cavità glenoidea o fossa glenoidea della scapola è quindi a tutti gli effetti una parte della spalla ed è una superficie articolare poco profonda che si trova sull’angolo laterale della scapola. Ha una tipica forma ad ellisse con un diametro maggiore disposto lungo l’asse verticale. Articolandosi con l’omero, questa cavità costituisce quella che possiamo chiamare come l’articolazione gleno-omerale.

Cavità glenoidea e articolazione temporo-mandibolare

La cavità glenoidea è ovalare, poco profonda e meno estesa della testa omerale. Non solo, la sua superficie è ricoperta di cartilagine articolare. Il margine anteriore della cavità glenoidea presenta, nella sua parte media, un’incisura glenoidea che fa da passaggio a vasi. Il disco articolare si trova tra i due capi articolari delle ATM, ovvero tra la cavità glenoidea dell’osso temporale e il condilo mandibolare, un cuscinetto composto da fibrocartilagine con finalità ammortizzante la cui funzione è quella di rendere possibile la loro corretta articolazione e il corretto movimento nelle tre dimensioni dello spazio. L’articolazione temporo-mandibolare è quella più giovane del corpo umano e si compone di due capi ossei che sono rappresentati dal condilo della mandibola a cui si contrappone la cavità glenoidea dell’osso temporale. L’articolazione temporo-mandibolare è complessa in quanto formata da tubercolo articolare, condilo, cavità glenoidea e disco fibrocartilagineo o menisco. L’ATM è quindi un’articolazione formata da una parte concava, la cavità glenoidea dell’osso temporale, e una parte convessa, il condilo mandibolare, con l’interposizione di un menisco mandibolare.

Cosa significa cavità glenoidea?

L'origine etimologica della cavità glenoidea mandibola risale all'epoca greca quando questo termine era usato per descrivere oggetti che hanno superfici simili alla zona degli occhi che hanno una forma circolare. La cavità glenoidea del temporale, chiamata anche glenoide, è una struttura che si trova in una parte della scapola, nota come angolo esterno. Oltre ad essere composta internamente da tessuto osseo, la cavità glenoidea fa anche parte della sua struttura esterna, un tessuto specializzato che gli permette di articolarsi con la testa omerale. E questo impedisce anche l'attrito tra le superfici ossee di entrambe le ossa.

Cavità glenoidea: qual è la sua funzione

Senza questa cavità glenoidea non si potrebbe formare l'articolazione gleno-omerale, quindi è una regione necessaria per eseguire movimenti che coinvolgono la spalla. Inoltre, è un luogo che consente l'inserimento della porzione lunga del muscolo bicipite. Le alterazioni del terzo facciale superiore coinvolgono lo sviluppo del cranio, che si crede sia apparentemente simmetrico. La presenza di una differenza anatomica tra i lati destro e sinistro può essere però considerata come l'indicatore di qualche condizione patologica acquisita, genetica o congenita, per la quale deve essere stabilito un limite tra quella che è considerata un'asimmetria non percettibile e una patologica. L'architettura craniofacciale si sviluppa grazie all'interazione tra le diverse strutture ossee che la compongono, che saranno costantemente modulate dalla funzione degli organi che ospitano.

Un chiaro esempio di ciò è come si sviluppano alcune asimmetrie alla base del cranio dovute alla sua relazione con le sue strutture neurali come il cervello. Recenti ricerche hanno riscontrato che la crescita della base del cranio tra i quattro e i cinque anni di età è più intensa e diminuisce con l'età fino all'arresto della crescita. Possibili alterazioni del terzo medio compromettono la fossa mandibolare o fossa glenoidea, considerata una componente strutturale ossea alla giunzione tra mandibola e cranio. In questo modo forma il complesso funzionale craniofacciale più attivo noto come articolazione temporomandibolare. Tuttavia, le informazioni riportate in letteratura sull'importanza della posizione della fossa glenoidea e della sua interrelazione con le strutture facciali nello sviluppo di alcuni tipi di malocclusione sono molto limitate.

Cavità glenoidea e asimmetria facciale

Si suggerisce che la correlazione spaziale tra le strutture anatomiche possa determinare la conformazione craniofacciale. Cambiamenti nella posizione della fossa glenoidea durante la crescita possono influenzare lo sviluppo di una malocclusione e un'asimmetria facciale come espressione morfologica e funzionale dell'alterazione. Allo stesso modo, la posizione della cavità glenoidea può essere determinata anche dalla funzione del condilo mandibolare, nonché dall'occlusione e dalla posizione dentale come possibile modulatore del continuo rimodellamento della morfologia articolare. I tipi più comuni di asimmetria facciale sono quelli che interessano il terzo inferiore del viso e l'occlusione dentale. Sono caratterizzati da cambiamenti nei tre piani dello spazio con o senza deviazione laterale del mento, che secondo la sua eziologia e il tempo di evoluzione, possono essere considerati lievi, moderati o gravi. La cavità glenoidea o fossa glenoidea della scapola è quindi a tutti gli effetti una parte della spalla ed è una superficie articolare poco profonda che si trova sull’angolo laterale della scapola. Ha una tipica forma ad ellisse con un diametro maggiore disposto lungo l’asse verticale. Articolandosi con l’omero, questa cavità costituisce quella che possiamo chiamare come l’articolazione gleno-omerale.

Cavità glenoidea e articolazione temporo-mandibolare

La cavità glenoidea è ovalare, poco profonda e meno estesa della testa omerale. Non solo, la sua superficie è ricoperta di cartilagine articolare. Il margine anteriore della cavità glenoidea presenta, nella sua parte media, un’incisura glenoidea che fa da passaggio a vasi. Il disco articolare si trova tra i due capi articolari delle ATM, ovvero tra la cavità glenoidea dell’osso temporale e il condilo mandibolare, un cuscinetto composto da fibrocartilagine con finalità ammortizzante la cui funzione è quella di rendere possibile la loro corretta articolazione e il corretto movimento nelle tre dimensioni dello spazio. L’articolazione temporo-mandibolare è quella più giovane del corpo umano e si compone di due capi ossei che sono rappresentati dal condilo della mandibola a cui si contrappone la cavità glenoidea dell’osso temporale. L’articolazione temporo-mandibolare è complessa in quanto formata da tubercolo articolare, condilo, cavità glenoidea e disco fibrocartilagineo o menisco. L’ATM è quindi un’articolazione formata da una parte concava, la cavità glenoidea dell’osso temporale, e una parte convessa, il condilo mandibolare, con l’interposizione di un menisco mandibolare.